Il gioiello non è mai stato un semplice ornamento. È segno, simbolo, dichiarazione di sé. Nel nostro presente, dove il lusso si allontana dall’ostentazione per rifugiarsi nella discrezione, anche l’oro e le pietre preziose si piegano a un nuovo codice. Non è più il lampo vistoso a definire il valore, ma la capacità di un oggetto di custodire un racconto personale. Un’appartenenza silenziosa, un gesto di distinzione che non ha bisogno di clamore. L’estetica della gioielleria contemporanea si è fatta sottile, intima, capace di entrare nella quotidianità senza smarrire la sua aura simbolica.

Origini storiche del gioiello come segno di rango e potere

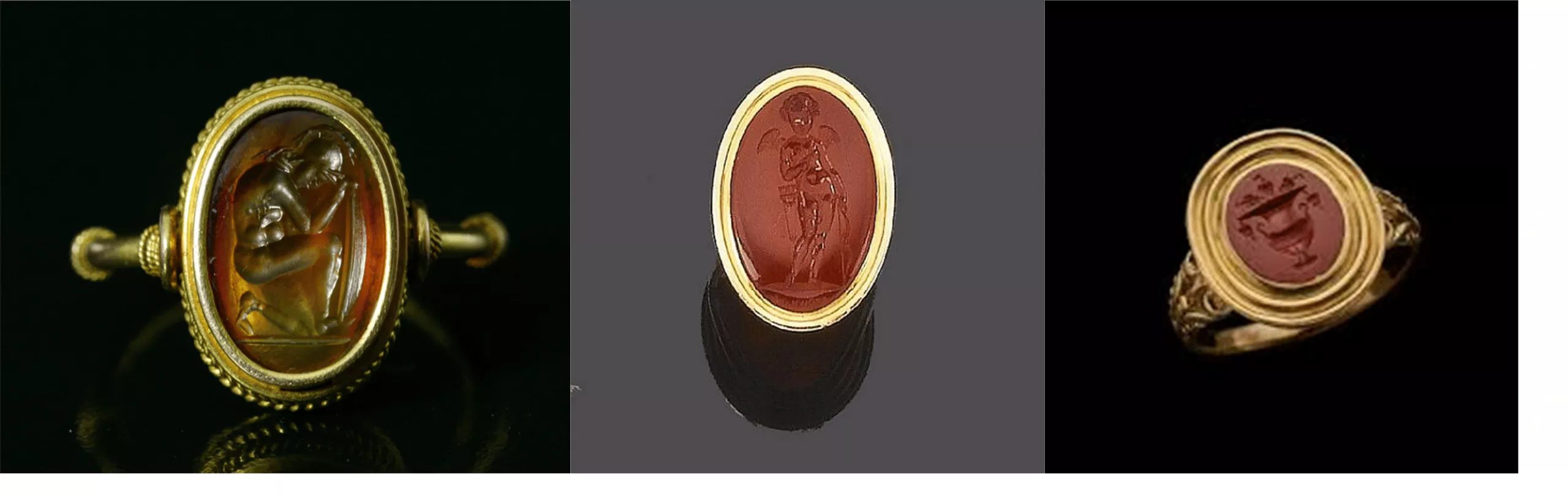

La storia del gioiello coincide con la storia dell’uomo che, fin dalle sue origini, ha cercato di tradurre in simboli materiali le dinamiche di appartenenza e di potere. Ben prima che assumesse le forme codificate del mondo antico, comunità paleolitiche trasformavano conchiglie forate, ossa levigate e pigmenti minerali in ornamenti destinati al corpo. In Italia, ritrovamenti come quelli della Grotta di Fumane testimoniano la diffusione di collane e pendenti già oltre trentamila anni fa, segni non di vanità ma di identità collettiva e di rango, dove l’ornamento funzionava come linguaggio proto-sociale. Il gioiello distingueva i ruoli all’interno della comunità, esprimeva legami tribali, poteva fungere da amuleto in riti di passaggio o in pratiche magico-religiose. Questi oggetti non avevano valore economico nel senso moderno, ma valore simbolico. Il dente di animale cacciato, portato al collo, sanciva il coraggio; le conchiglie raccolte lontano dal proprio habitat indicavano capacità di scambio o di viaggio; i pigmenti rossi, spesso associati al sangue e alla fertilità, sottolineavano un legame con il ciclo vitale.

Con l’avvento delle civiltà etrusca e romana, il gioiello si lega definitivamente alla sfera del rango e della visibilità sociale. Gli Etruschi perfezionarono tecniche raffinatissime come la granulazione e la filigrana, creando ornamenti che si facevano dichiarazione di status e di appartenenza aristocratica. Nell’antica Roma, invece, oro e pietre preziose diventarono strumenti di propaganda politica ed economica, trofei delle conquiste imperiali e simboli di dominio. Tanto forte era la valenza sociale dell’ornamento che lo Stato arrivò a regolamentarne l’uso con leggi suntuarie, nel tentativo di contenere l’eccesso e di prevenire tensioni tra classi.

Nel Medioevo il gioiello assume una dimensione ancora diversa: reliquia, sigillo sacro, strumento liturgico e politico. La Corona Ferrea custodita a Monza, utilizzata nei secoli per incoronare re e imperatori, rimane uno degli esempi più eloquenti di come un manufatto prezioso potesse incarnare insieme legittimazione spirituale e potere terreno.

Con il Rinascimento, l’arte orafa italiana esplode in un intreccio di estetica, filosofia e politica: Firenze, Venezia e Roma si affermano come capitali creative, dove il gioiello diventa al tempo stesso espressione di umanesimo e veicolo di dominio. Dal XVII al XIX secolo, lo stile barocco e rococò rende i gioielli sempre più vistosi, specchio di corti che si autorappresentano attraverso l’ornato.

Con l’Ottocento e l’avvento della borghesia, l’ornamento scende dai palazzi nobiliari e diventa segno di rispettabilità anche per i nuovi ceti sociali. In questo passaggio il gioiello si trasforma in un terreno di mediazione: tra eccesso e misura, tra l’apparire e il contenere.

L’inizio del Novecento inaugura un’altra stagione. I movimenti artistici, dall’Art Nouveau all’Art Déco, trasformano il gioiello in linguaggio estetico sperimentale. Non è più soltanto accumulazione di ricchezze, ma appartenenza culturale, testimonianza di un gusto moderno, spesso reso accessibile dalla produzione industriale. È in questo secolo che inizia a delinearsi con chiarezza l’idea di “lusso discreto”: pezzi raffinati, riconoscibili soltanto da chi sa coglierne la qualità. Un lusso che sussurra e che getterà le basi del modo in cui intendiamo oggi la gioielleria contemporanea.

Il concetto moderno di lusso discreto

Se per secoli il gioiello è stato emblema di ostentazione, nella seconda metà del Novecento prende forma un’estetica diversa, destinata a influenzare profondamente il modo in cui intendiamo oggi il lusso. La società dei consumi, segnata da un’ampia accessibilità ai beni di massa, ha reso meno efficace la funzione tradizionale del gioiello come strumento esclusivo di distinzione. In questo contesto si è affermata una nuova sensibilità: il desiderio di possedere oggetti capaci di comunicare non attraverso la grandezza o l’evidenza, ma tramite la qualità invisibile dei dettagli. Il lusso non si misura più soltanto nella quantità di carati o nella dimensione delle gemme, bensì nella purezza delle linee, nell’ergonomia, nella lavorazione artigianale che resiste al tempo.

Questo “lusso discreto” diventa un linguaggio che separa chi lo indossa da chi guarda: non è un segnale urlato, ma un codice intimo, comprensibile solo a chi condivide un certo livello di conoscenza o sensibilità estetica.

È la logica del “less is more”, che attraversa l’architettura, la moda e il design, fino a ridefinire la gioielleria come disciplina culturale prima ancora che merce. In Italia, le maison orafe hanno raccolto questa sfida con un approccio inedito, facendo della sobrietà un valore aggiunto: non più l’ostentazione di un diamante esibito, ma l’eleganza silenziosa di un bracciale che accompagna la vita quotidiana con naturalezza. Il gioiello diventa così meno trofeo e più compagno, meno arma sociale e più dichiarazione personale di stile.

Icone minimal del novecento: quando il gioiello accompagna nella quotidianità

Negli anni Cinquanta e Sessanta, il Trinity Ring di Cartier, originariamente disegnato nel 1924, ma rilanciato in quel periodo, incarna una nuova sensibilità verso la discrezione, con i suoi tre cerchi intrecciati in oro bianco, giallo e rosa, simbolo di amore e fedeltà senza bisogno di ostentazione. Nel 1968, Van Cleef & Arpels presenta l’iconica collana Alhambra, con il motivo del quadrifoglio, segno di fortuna ed eleganza essenziale, adottata da icone come Grace Kelly e Jackie Kennedy.

Gli anni Settanta aprono alla modernità radicale con il Bone Cuff di Elsa Peretti per Tiffany & Co. (1974), bracciale scultoreo in argento, minimalista e audace al tempo stesso, che riflette lo spirito libero e urbano dell’epoca. A fine secolo, il lusso discreto si declina nell’architettura del gioiello: il B.zero1 di Bulgari, prodotto nel 1999 e ispirato al Colosseo, che traduce la monumentalità classica in un anello quotidiano e modulare, mentre il Possession Ring di Piaget del 1990, con le sue bande mobili, aveva già interpretato un lusso dinamico, persino ludico, ma perfettamente in sintonia con una società che chiedeva versatilità più che esibizionismo.

Il nuovo minimalismo “per intenditori” degli anni Duemila

La crisi finanziaria del 2008, unita alla crescente attenzione verso sostenibilità ed etica dei consumi, ha trasformato il comportamento dei clienti del lusso: l’ostentazione smaccata è stata progressivamente sostituita da un gusto più misurato, in cui l’investimento su un gioiello trova giustificazione nella durata, nell’innovazione tecnica e nella qualità. Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio, definito dai sociologi come un linguaggio che privilegia una riconoscibilità interna, destinata a una comunità ristretta di intenditori.

Allo stesso tempo, anche altri brand globali hanno fatto del minimalismo e della sobrietà un segno distintivo. Case come Cartier, con la rivisitazione di icone quali il Love Bracelet, o Tiffany & Co., che ha introdotto collezioni essenziali destinate a un pubblico trasversale, hanno confermato che la forza del gioiello sta nella riconoscibilità sottile, non nell’eccesso.

La cultura digitale ha accentuato questa tendenza: in un mondo in cui tutto è visibile e condiviso, l’autenticità e la discrezione acquistano paradossalmente più valore, diventando nuovi segni di distinzione.

Il ruolo delle scuole orafe nel design italiano

Se il lusso discreto è diventato un linguaggio globale, l’Italia ne rappresenta uno dei laboratori più fertili. La tradizione orafa radicata nei distretti di Vicenza, Valenza e Arezzo ha permesso al gioiello italiano di sviluppare un’identità unica, capace di coniugare artigianalità secolare e innovazione tecnologica.

A Vicenza, la formazione orafa e la presenza di fiere internazionali come Vicenzaoro hanno trasformato la città nello hub mondiale del gioiello, dove designer, produttori e distributori elaborano nuove tendenze, mantenendo fede al principio della “qualità silenziosa”.

A Valenza, il legame con le grandi maison del lusso – da Bulgari a Cartier – ha rafforzato un tessuto di microimprese e laboratori specializzati in alta gioielleria. Qui la discrezione non si traduce in minimalismo spinto, ma in una cura estrema dei dettagli invisibili: incastonature impercettibili, lavorazioni interne che garantiscono leggerezza, rifiniture che solo l’occhio esperto riesce a cogliere. Anche Arezzo, con la sua vocazione più industriale, ha saputo declinare il gioiello in chiave contemporanea, aprendo la strada a produzioni più accessibili senza rinunciare alla qualità artigianale.

FOPE: un caso esemplare di lusso discreto made in Italy

Tra i brand che meglio incarnano la filosofia del lusso discreto, FOPE occupa una posizione centrale. Fondata a Vicenza nel 1929 come laboratorio di oreficeria, l’azienda ha saputo trasformarsi in un marchio globale senza mai rinunciare al radicamento territoriale. La sua forza non risiede nell’ostentazione di gioielli monumentali, ma nella capacità di proporre collezioni riconoscibili per la loro raffinatezza essenziale. L’innovazione più significativa è la tecnologia brevettata Flex’it, che consente di realizzare bracciali e collane in oro con una struttura interna a molle invisibili, garantendo elasticità e comfort assoluto. Questa invenzione ha rivoluzionato il settore, introducendo un concetto di gioiello “vivibile” e quotidiano, in contrasto con l’idea tradizionale di prezioso destinato solo a occasioni speciali.

Il posizionamento di FOPE è oggi quello di un marchio internazionale presente in oltre cinquanta Paesi, con flagship store a Londra, Venezia e nel cuore di capitali simbolo del lusso globale. La sua strategia di comunicazione non punta a slogan ridondanti o campagne aggressive, ma valorizza l’eleganza intrinseca dei prodotti e la continuità della tradizione artigianale vicentina.

Nel 2014 l’azienda è stata quotata in Borsa Italiana, scelta che ha consolidato ulteriormente la sua credibilità sui mercati internazionali e ne ha rafforzato l’immagine di player solido e innovativo.FOPE è la dimostrazione che il gioiello contemporaneo può parlare un linguaggio nuovo, fatto di sobrietà e sofisticazione, senza perdere la sua forza simbolica né la capacità di distinguere chi lo indossa.