Un brand non perde rilevanza quando i numeri rallentano. Accade molto prima, quando inizia a non essere più parte attiva delle conversazioni, quando i suoi messaggi cessano di attivare una partecipazione collettiva.

Non si tratta semplicemente di campagne inefficaci o contenuti deboli: il vero rischio nasce quando la marca smette di sintonizzarsi sui codici emergenti del proprio tempo. Quando la sua voce, pur presente, smette di vibrare all’unisono con le tensioni sociali, i linguaggi collettivi e le estetiche dominanti.

La visibilità non basta più

Nel sistema contemporaneo – frammentato, iperconnesso e in costante ridefinizione – la visibilità non basta più. A contare è la capacità del brand di risultare culturalmente risonante, di inserirsi in flussi simbolici distintivi, interpretando le trasformazioni in atto e restituendo senso alla collettività.

Le nuove generazioni non premiano la mera esposizione, ma riconoscono valore a chi sa agire come soggetto culturale. Non cercano campagne patinate, ma contenuti che rispecchino le proprie visioni, fragilità, urgenze.

Oggi, un brand che non sa più intercettare i segni del tempo non viene attaccato, viene semplicemente ignorato. Come si misura, dunque, questa forma di rilevanza? E soprattutto: quali segnali indicano che una marca sta scivolando fuori dal campo di attenzione simbolica della cultura attuale?

Da presenza mediatica a partecipazione culturale

Per anni, la rilevanza di marca è stata misurata con parametri statici: share of voice, top of mind, brand awareness.

In uno scenario dominato dai media tradizionali e da un modello comunicativo unidirezionale, bastava esserci per “contare”. La memorabilità pubblicitaria si costruiva attraverso la ripetizione, il presidio degli spazi, l’uniformità visuale. Era l’epoca del push, dove la cultura dominante era in gran parte omogenea, e i brand potevano ancora permettersi di “parlare a tutti”.

Questa impostazione ha iniziato a mostrare le prime crepe con l’avvento dei social media, ma è crollata definitivamente con l’ingresso della Gen Z nel mercato e con la frammentazione radicale degli immaginari collettivi. Secondo un report di Deloitte del 2023, il 57% dei consumatori tra i 18 e i 30 anni percepisce come “superato” un brand che comunica in modo generico o neutro rispetto ai temi culturali del momento.

In questo nuovo contesto, la rilevanza non è più legata solo alla notorietà, ma alla capacità di un brand di agire come agente culturale. Non basta essere presenti. Bisogna essere percepiti come necessari, sintonizzati, coinvolti.

Questo implica un cambio di paradigma profondo: la comunicazione non può più limitarsi a veicolare valori aziendali predefiniti, ma deve dimostrare di comprendere – e prendere posizione – su tensioni, aspirazioni e conversazioni attuali.

La vera metrica non è più la visibilità, ma la vitalità culturale. E molti brand, ancora ancorati a logiche da broadcast, stanno parlando a un mondo che non esiste più.

Come capire se un brand ha perso rilevanza culturale?

Secondo lo State of Social Media Report 2024 di Meltwater, l’engagement medio dei brand su Instagram è sceso dal 1,42% del 2020 allo 0,67% nel 2023, con picchi negativi per i marchi percepiti come “fuori contesto”.

Ma la perdita di rilevanza non avviene all’improvviso: è un processo graduale, rilevabile attraverso sintomi precisi, misurabili e spesso sottovalutati.

Uno dei primi segnali è la riduzione dell’engagement organico, ovvero l’interazione spontanea da parte del pubblico ai contenuti pubblicati.

Non si tratta solo di un calo di like o commenti, ma di una perdita di risonanza: il contenuto non stimola più conversazioni né viene percepito come parte del discorso collettivo.

Un altro segnale è la crescente neutralità delle menzioni spontanee nei canali digitali. Quando un brand smette di essere evocato nei trend topic, nelle conversazioni virali o nei contenuti UGC (user generated content), è sintomo di una perdita di “peso simbolico”.

Brandwatch, nel suo Brand Visibility Index, ha rilevato che i marchi con la più alta crescita in share of voice culturale erano quelli capaci di inserirsi in conversazioni non commerciali: temi identitari, cause sociali, estetiche emergenti.

Anche il tono di voce percepito come obsoleto o generico è un indicatore critico. L’audience, soprattutto under 30, è in grado di riconoscere immediatamente i codici linguistici scollegati dalla propria realtà. Un’analisi semantica di Talkwalker, condotta su oltre 900.000 commenti a post pubblicitari nel settore fashion & beauty, mostra come espressioni generiche, formali o eccessivamente corporate riducano l’intenzione di interazione fino al 38%.

Quando un brand diventa icona culturale

Un brand diventa un’icona culturale quando smette di rappresentare solo se stesso e inizia a riflettere l’epoca in cui vive.

Tuttavia, secondo un’analisi condotta da Youmark nel 2024, solo il 3% dei brand oggi esistenti possiede realmente queste caratteristiche. Un elemento essenziale dei brand iconici, infatti, non risiede soltanto nella loro riconoscibilità immediata, ma nella capacità di rappresentare qualcosa che le persone ammirano, desiderano e considerano profondamente significativo

Valore simbolico

Un esempio suggestivo è offerto dal calendario perpetuo Timor, firmato nel 1967 da Enzo Mari. La sua forma è ispirata ai vecchi cartelli ferroviari degli anni Quaranta, quando Mari era ancora un bambino. L’autore lo descrive non semplicemente come un oggetto di design, ma come uno strumento che educa alla cura e alla consapevolezza: caratteristiche che lo hanno reso sempre attuale nel corso degli anni, non uscendo mai di produzione.

«I calendari perpetui richiedono interazione: occorre ricordarsi di aggiornarli ogni giorno».

Enzo Mari

In quel gesto quotidiano, semplice ma intenzionale, risiede un valore simbolico profondo che supera l’oggetto stesso e diventa esperienza, condivisione e memoria culturale.

I brand iconici non si limitano a produrre oggetti, generano simboli. Ogni oggetto nasce da una visione progettuale precisa, capace di trascendere la sua funzione e sopravvivere al tempo. A renderlo iconico non è la sua forma, ma il pensiero che incarna: un’idea chiara, riconoscibile, che si radica nell’immaginario collettivo. A farsi icona è il significato profondo che porta con sé.

Arriviamo così a una caratteristica decisiva dei brand iconici: la loro capacità di trascendere il momento storico e risultare attuali in ogni epoca. Tale immortalità non è frutto esclusivamente di continui investimenti pubblicitari o strategie di marketing: deriva dall’abilità della marca di soddisfare un desiderio in modo autentico e distintivo, alimentando un attaccamento emotivo che trova conferma costante nell’esperienza concreta del prodotto stesso.

La reinvenzione coerente dei grandi brand

L’iconicità non è mai il risultato di una semplice formula creativa. È l’esito di una strategia culturale profonda, capace di proteggere il brand nel tempo e accompagnarlo attraverso i mutamenti del mercato, senza perderne l’identità. Funziona come una corazza narrativa: preserva la coerenza simbolica del marchio e lo difende dalla dispersione semantica che spesso accompagna la sovraesposizione o la standardizzazione.

Ma proprio perché è legata a significati profondi e condivisi, l’iconicità non può essere considerata un punto di arrivo. È, piuttosto, una responsabilità in divenire.

Un brand che si irrigidisce nel proprio successo visivo, che si aggrappa a forme e codici superati per timore di smarrire la propria riconoscibilità, rischia di diventare un cliché. È ciò che viene definito “errore statico”: la rinuncia ad aggiornare il linguaggio per paura di rompere la continuità.

Eppure, è proprio nella capacità di evolvere senza snaturarsi che risiede la forza autentica di una marca iconica. Il suo valore non sta nella ripetizione, ma nella reinvenzione coerente. Trasformarsi mantenendo saldo il proprio nucleo simbolico non è solo una necessità estetica: è una condizione imprescindibile per continuare a parlare la lingua del presente.

Every Coca‑Cola Is Welcome: quando il brand diventa espressione culturale globale

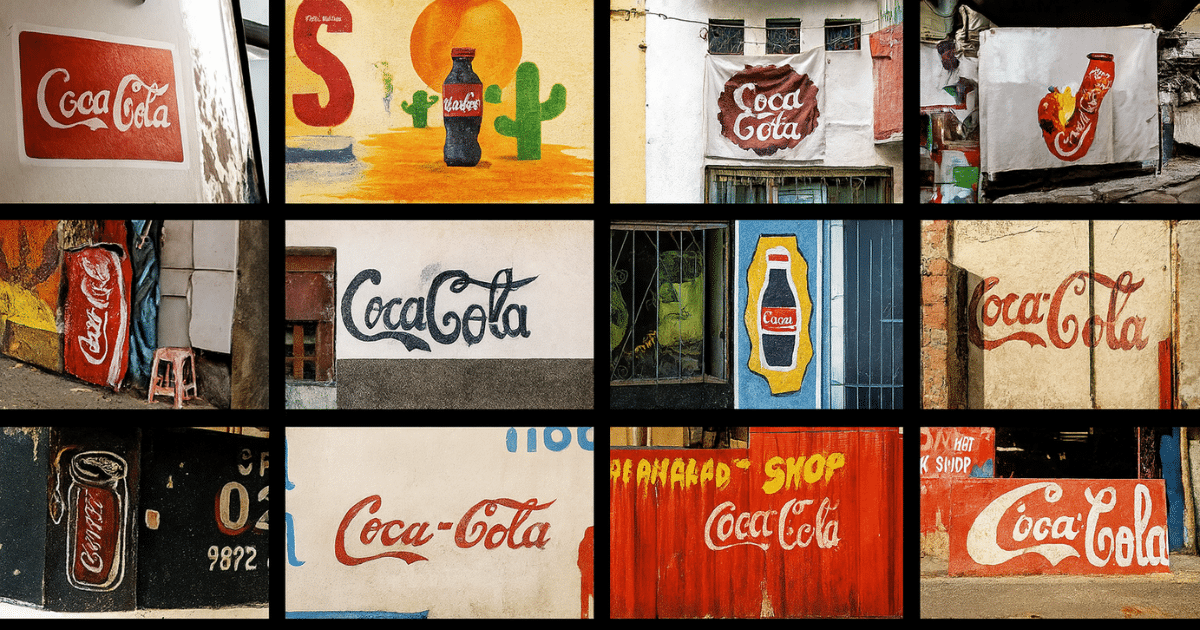

Nel 2024 Coca‑Cola lancia la campagna internazionale Every Coca‑Cola Is Welcome, una strategia radicale che valorizza le reinterpretazioni spontanee del celebre logo. Artisti di strada, negozianti e comunità locali in paesi come Brasile, Messico, Indonesia, Australia e Stati Uniti trasformano insegne e murales con versioni personali del marchio: scritte calligrafiche, simboli urbani, variazioni cromatiche.

Invece di reprimere queste iniziative, Coca‑Cola sceglie di amplificarle, riconoscendole come autentiche forme di appartenenza culturale.

«Queste variazioni, non ufficiali, audaci ma reali, dimostrano come il logo sia profondamente

radicato nelle culture locali». Islam ElDessouky – Global VP creative di Coca‑Cola

Le parole di Islam ElDessouky, VP globale della creatività del marchio, chiariscono il principio che ispira questo progetto: abbandonare il rigore dei brand monolitici per abbracciare l’“imperfezione locale” come forma di autenticità. Coca‑Cola non appartiene solo all’azienda, ma anche alle persone che la vivono e la reinterpretano.

La campagna si sviluppa su più livelli: dalla presenza su affissioni globali, comprese le proiezioni a Times Square, fino ai contenuti digitali su YouTube e Instagram, in cui le storie degli artisti e dei commercianti coinvolti danno volto umano al brand. Ne emerge una narrazione corale che riflette i gesti quotidiani, la creatività popolare, il legame spontaneo con il territorio. Every Coca‑Cola Is Welcome non è un’operazione estetica: è un atto culturale. E rende visibile il passaggio del brand da icona globale a piattaforma partecipativa.

Mulino Bianco: dal logo illustrato alla narrativa nostalgica

Nato nel 1975 come risposta alla crisi economica della casa madre Barilla, Mulino Bianco viene concepito fin dall’inizio come un progetto narrativo. Il suo linguaggio simbolico – le orecchie di grano, il mulino, i fiori – fonde natura, tradizione e autenticità in un’immagine coerente e rassicurante. Il logo, disegnato da Giò Rossi con la collaborazione di Cesare Trolli su ispirazione di antiche litografie, richiama la corrente dell’Art Nouveau e si impone come segno riconoscibile e intergenerazionale. Il successo è immediato: nel primo anno il marchio conquista il 7% del mercato e oggi domina il segmento della prima colazione in Italia.

I ricordi d’infanzia sono il fulcro della campagna 2025 di Mulino Bianco, pensata per celebrare il legame affettivo che unisce il pubblico al brand.

Ma l’identità di Mulino Bianco non si è mai irrigidita. Per il venticinquesimo anniversario il logo viene ridisegnato, mantenendo gli elementi fondanti ma rinnovandone la struttura: il mulino assume tratti più essenziali, la palette si fa più luminosa, il disegno guadagna equilibrio tra semplicità visiva e ricchezza narrativa. L’approccio è strategicamente sottile: non si sceglie di modernizzare l’estetica, ma di attualizzare il significato.

Dal 2022 il brand rafforza il proprio impegno anche sul piano etico. La Carta del Mulino prevede la destinazione del 3% dei terreni agricoli a fioriture libere, per incentivare la biodiversità e favorire la rigenerazione del suolo. Questo gesto simbolico e concreto insieme rafforza il posizionamento ambientale del marchio, rendendolo culturalmente allineato ai valori emergenti.

Nel 2025, in occasione del cinquantesimo anniversario, il brand celebra la propria storia con la campagna 50 Years of Good Memories: il 24 febbraio 2025 l’azienda lancia uno spot ideato per rendere omaggio alla lunga storia della marca. Il filmato, che si apre con il logo del brand e la scritta “50 anni di ricordi buoni”, accompagna lo spettatore in un viaggio che parte dal 1975 – anno di nascita dell’azienda – fino ad arrivare ai giorni nostri.

I ricordi d’infanzia sono il fulcro della campagna di Mulino Bianco, pensata per celebrare il legame affettivo che unisce il pubblico al brand. L’intera operazione ruota attorno al tema della memoria, come suggerisce anche il titolo dello spot. I contenuti mettono in evidenza il forte legame degli italiani con la marca: non a caso, nel documento citato, l’azienda riporta i dati di un’indagine condotta da AstraRicerche secondo cui quasi 9 italiani su 10 (l’86% dei partecipanti al sondaggio) menziona ricordi d’infanzia in cui il brand era presente, mentre l’88,3% degli intervistati dichiara di aver consumato i prodotti Mulino Bianco da bambini.

Mulino Bianco non è solo un marchio di prodotti da forno. È diventato un ecosistema valoriale, emotivo e culturale. La sua iconicità si fonda sulla coerenza simbolica, sull’aderenza ai bisogni collettivi, sulla capacità di evocare, oggi come allora, una promessa condivisa: bontà, cura, radici.

Non è un brand che attraversa il tempo: è un brand che lo custodisce.

Se il brand non ascolta la cultura del pubblico, il pubblico non ascolterà il brand

Un marchio è un insieme di segni che devono essere continuamente interpretati.

Umberto Eco, “Trattato di semiotica generale”, 1975 – Bompiani

Nel tempo della saturazione comunicativa, l’irrilevanza non si manifesta come assenza, ma come presenza inerte. È l’essere visibili senza dire nulla, comunicare senza generare ascolto.

Oggi non è più sufficiente “fare branding”: è necessario partecipare attivamente al dialogo collettivo. Un brand rilevante non è quello che grida più forte, ma quello che costruisce significato, che porta visione, valori, immaginari condivisi. E che sa abitarli nel tempo, senza esserne prigioniero.

L’Italia offre esempi preziosi di questa consapevolezza culturale. I musei d’impresa – come quelli di Barilla, Alessi o Kartell – non sono semplici archivi di prodotto: sono narrazioni visive del pensiero imprenditoriale, della sua estetica e dei suoi valori. Raccontano la cultura del lavoro come progetto, l’identità della marca come memoria viva. Trasformano la storia in esperienza, e la marca in patrimonio collettivo.

Anche nel mondo della moda italiana alcuni brand hanno saputo intercettare il mutamento semantico del lusso: da status a gesto identitario. Etro ha rinnovato la propria iconicità visiva attraverso una narrazione fluida e multietnica; Marni ha fatto dell’artigianato e dell’imperfezione un linguaggio distintivo; Gucci, sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, ha trasformato la citazione colta e pop in codice estetico e culturale, intrecciando moda, arte, musica e memoria queer.

Come scriveva Umberto Eco, “un marchio è un insieme di segni che devono essere continuamente interpretati”. E se il marchio smette di generare interpretazione, smette anche di esistere culturalmente.