A Praga, nel 1908, un giovane impiegato entra ogni mattina nell’Istituto per gli Infortuni sul Lavoro del Regno di Boemia. Si siede alla sua scrivania, consulta registri, redige relazioni sugli incidenti industriali, calcola i rischi delle macchine e delle officine. Ogni caso dev’essere tradotto in linguaggio tecnico, ogni evento ridotto a schema, numero, rapporto. Quest’uomo si chiama Franz Kafka. E in quella routine amministrativa scopre il principio che attraverserà tutta la sua opera: la realtà, prima di essere vissuta, viene classificata.

Un secolo dopo, quell’idea sembra trovare reinterpretazione nell’intelligenza artificiale. Anche l’AI ordina, archivia, prevede. Traduce la complessità in modelli, il linguaggio in calcolo, l’esperienza in dato. È una burocrazia che non ha più sede, ma funzioni; non più faldoni, ma server. E come ogni sistema regolato da logiche impersonali, parla con voce neutra e senza esitazioni.

E allora, chiediamoci: se Kafka avesse avuto l’AI, l’avrebbe impiegata per comprendere il labirinto o per smantellarlo?

La profezia Kafkiana

Kafka comprese prima di chiunque altro che la burocrazia non è un apparato, ma una mente collettiva. Una struttura che non ragiona per persone ma per funzioni e che riconosce l’individuo solo nella misura in cui può essere ordinato, archiviato, misurato. Nei suoi romanzi, la macchina amministrativa non è mai cattiva: è semplicemente coerente con se stessa. Nessuno ne controlla il senso, ma tutti le obbediscono. Così, la norma diventa destino.

È questa la vera profezia kafkiana: la nascita di un potere che non ha suggestioni, sfumature, mezze misure, perché si fonda sul calcolo. Un potere che opera attraverso la ripetizione delle formule, con cieca fiducia nella procedura. Esattamente come i modelli di intelligenza artificiale, che non giudicano ma correlano, non interpretano ma analizzano. In entrambi i casi, l’obiettivo è ridurre l’ambiguità, sostituire il dubbio con la misura.

Ne Il Processo, Joseph K., un impiegato di banca catturato una mattina senza che gli venga fornita alcuna motivazione, cerca disperatamente una spiegazione al suo arresto. Si ritrova così coinvolto in un processo assurdo e incomprensibile di fronte a un tribunale misterioso e corrotto, le cui leggi sono sconosciute. La sua vita diventa una lotta impotente contro questa istituzione impenetrabile, finché, alla fine, viene giustiziato in un’esecuzione che accetta passivamente, tormentato dal senso di colpa per qualcosa che non sa di aver commesso.

È la stessa impasse che oggi attraversa il cittadino digitale di fronte a un algoritmo che prevede i suoi comportamenti di consumo, orienta le notizie che leggerà, seleziona i prodotti che vedrà – e che forse, in futuro, deciderà anche se potrà ottenere un prestito, un impiego o una diagnosi medica. Kafka aveva in qualche modo previsto questo passaggio. Dal potere che emette sentenze a quello che produce output basati unicamente sul calcolo imperscrutabile. E aveva intuito che la vera minaccia non è la punizione, ma l’impossibilità di comprendere la logica che la genera.

L’antenato del prompt

«Ogni parola è un muro che si frappone tra me e le cose»

Per Kafka il linguaggio non è mai stato uno strumento neutro. È una macchina che classifica, delimita, assegna ruoli. Nelle sue Lettere e nei Diari, il linguaggio appare come una forza che separa l’uomo dall’esperienza: «Ogni parola è un muro che si frappone tra me e le cose», scrive nel 1911. Nei romanzi, quella parete diventa il vero protagonista. Nei tribunali de Il Processo o negli uffici de Il Castello, il senso non deriva dai fatti ma dai formulari che li descrivono. Le frasi legali, le formule di rito, i protocolli: tutto ciò che nasce per spiegare finisce per oscurare.

Kafka intuisce così il potere del linguaggio come codice: una struttura che non racconta la realtà ma la produce. Ogni frase è un atto di riduzione e l’imprevisto si dissolve nel modello secondo lo stesso principio che guida oggi i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Anche qui il linguaggio è trattato come dato, segmentato, ricombinato.

L’AI non conosce il significato delle parole: ne calcola la probabilità di occorrenza. Non interpreta, ma compone sequenze plausibili.

In questo senso, parla la stessa lingua dei tribunali kafkiani: perfettamente logica, formalmente corretta, sostanzialmente indecifrabile.

L’impiegato che un secolo fa compilava formulari e l’utente che oggi digita un prompt in un’interfaccia conversazionale condividono la stessa illusione che la chiarezza del linguaggio generi comprensione. In realtà, entrambi attivano un processo automatico di semplificazione. Il documento che Kafka riempiva a mano e la risposta sintetica di un modello linguistico hanno lo stesso scopo: trasformare l’ambiguità del reale in una forma accettabile di ordine. È qui che il mondo di Kafka e quello dell’AI coincidono. Nel desiderio di rendere il pensiero prevedibile, la parola misurabile, l’errore gestibile.

Se Kafka avesse avuto ChatGPT

Oggi, il suo Processo oggi inizierebbe così: «Qualcuno doveva aver calcolato male i dati, perché, senza che avesse fatto nulla di sbagliato, Joseph K. si svegliò un mattino con la notifica di un errore di sistema».

Kafka non avrebbe aperto un account su ChatGPT per curiosità. L’avrebbe fatto per disperazione. Perché nessuno, meglio di lui, sapeva quanto tempo si perda nel tentativo di scrivere una lettera perfettamente inutile. Lo si immagina, la sera, nel suo appartamento di via Niklasstrasse, digitare con scrupolo praghese: «Gentile modello, compila per me una richiesta di chiarimenti sulla causa di Joseph K.»

Non avrebbe usato l’AI per creare, ma per controllare la realtà. L’avrebbe interrogata come un oracolo amministrativo: «Spiegami la colpa di Joseph». Oppure: «Genera un riassunto dell’udienza che non ha mai avuto». E avrebbe ottenuto pagine precise, coerenti, persino consolanti. Forse avrebbe provato sollievo nel constatare che la macchina è in grado di imitare il senso, ma non di comprenderlo, proprio come l’uomo. Una sorta di vittoria su quel potere cieco che, per lui, era la cifra del mondo moderno.

In ufficio, forse avrebbe fatto un uso più pragmatico dell’AI. Relazioni sui rischi industriali, modelli di prevenzione, calcoli sulle probabilità d’incidente. Avrebbe addestrato il modello sull’archivio dell’Istituto di Praga, chiedendogli di individuare correlazioni tra le macchine difettose e i turni di lavoro, come un data scientist ante litteram. Avrebbe apprezzato l’efficienza, ma non la fiducia cieca nei numeri.

Poi, un giorno, l’algoritmo avrebbe iniziato a scrivere le relazioni al posto suo. E Kafka, con la calma che gli era propria, avrebbe annotato: «La macchina mi ha sostituito nel lavoro che odiavo. Ora, finalmente, posso scrivere ciò che voglio».

Non si sarebbe scandalizzato della potenza dell’AI. L’avrebbe trattata come un collega zelante: utile, ma inconsapevole. Forse avrebbe compreso che il vero pericolo non è la macchina che scrive, ma l’uomo che smette di leggere. E, oggi, il suo Processo oggi inizierebbe così: «Qualcuno doveva aver calcolato male i dati, perché, senza che avesse fatto nulla di sbagliato, Joseph K. si svegliò un mattino con la notifica di un errore di sistema».

Kafka alle prese con l’AI Anxiety

Kafka non avrebbe temuto di essere sostituito da un algoritmo. Al contrario, l’idea l’avrebbe affascinato. Da impiegato esemplare, avrebbe subito pensato ai vantaggi: relazioni scritte in un istante, circolari perfette, grafici di rischio senza refusi. Avrebbe consegnato report impeccabili e poi, con la stessa ironia malinconica che metteva nei suoi diari, avrebbe annotato: «L’ufficio funziona anche senza di me. Finalmente ho la prova della mia inutilità».

Se avesse avuto un modello linguistico, l’avrebbe addestrato sulla propria corrispondenza con Felice Bauer. Migliaia di pagine di minuzie affettive e autogiustificazioni. Ne avrebbe osservato con curiosità i risultati. Il modello, dopo poche iterazioni, gli avrebbe restituito lettere impeccabili, calibrate nei toni, pronte per l’invio. Solo che mancherebbe qualcosa: l’inquietudine.

L’AI non avrebbe potuto simulare il suo perenne senso di colpa, il tono sospeso tra desiderio e rinuncia. Kafka l’avrebbe capito subito: la macchina può imparare il linguaggio, ma non il peso dell’anima.Forse, allora, l’avrebbe tenuta come assistente nella parte più odiosa del suo lavoro. Nel tempo risparmiato avrebbe continuato a interrogare il mistero dell’obbedienza. Perché se l’AI scrive senza comprendere, l’uomo, spesso, obbedisce senza pensare. Ed è in quella simmetria — tra calcolo e coscienza — che Kafka avrebbe trovato la sua ultima, perfetta ironia.

Kafka risponde oggi: un dialogo immaginato attraverso l’AI

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di simulare il pensiero di Franz Kafka in un’ipotetica intervista ambientata nel presente, immaginando il suo sguardo sul lavoro, sulla scrittura e sull’uomo nell’Era delle AI.

La ricostruzione si fonda su alcuni dei suoi testi: La metamorfosi (1915), Il processo (1925), Il castello (1926), la Lettera al padre e i Diari (1910–1923). In essi ricorrono i temi centrali della sua visione: la disumanizzazione attraverso il linguaggio, la burocrazia come forma di potere impersonale, l’angoscia di essere classificati senza sapere da chi.

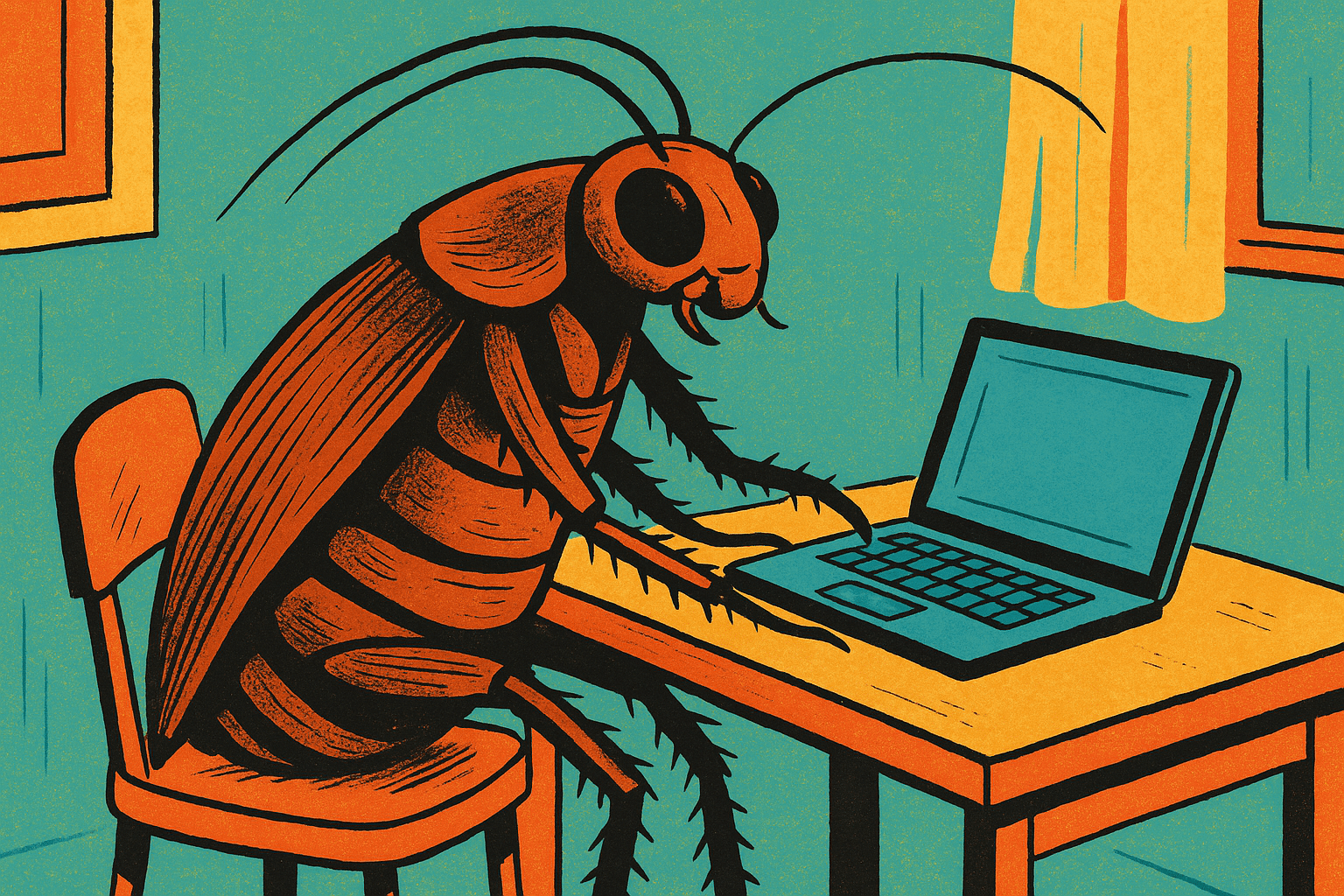

Gregor Samsa, svegliandosi «trasformato in un enorme insetto», anticipa la condizione contemporanea dell’uomo digitale: non più ridotto a corpo mostruoso, ma a profilo, a insieme di dati, a identità processata da un sistema che non conosce volto né attenuanti.

Le risposte che seguono non sono citazioni letterali, ma rielaborazioni fedeli di pensieri e formule reali presenti nei suoi scritti, secondo il metodo della simulazione filologica: un esercizio di ascolto e restituzione, costruito sul ritmo, sulle analogie e sul tono che Kafka stesso avrebbe potuto usare.

Queste sono le domande – e le risposte che l’AI ha elaborato.

Signor Kafka, nel suo tempo la burocrazia era la macchina invisibile del potere. Oggi quella macchina ha preso forma digitale. Se fosse qui, cosa le farebbe più paura dell’intelligenza artificiale?

La paura non nasce dalla macchina, ma dall’obbedienza.

Un tempo gli uomini temevano i tribunali, oggi temono gli algoritmi. È lo stesso meccanismo: non comprendere la logica che ti giudica, ma continuare ad assecondarla nella speranza di un favore.

La differenza è che ora la macchina non è più in un edificio. È ovunque.

Il Castello non ha più mura: è una rete.

Molti temono che l’AI rubi il lavoro. Lei ha passato anni a compilare rapporti assicurativi. Cosa penserebbe dell’automazione cognitiva?

Mi avrebbe risparmiato molta fatica e nessuna angoscia.

Avrei lasciato volentieri che una macchina scrivesse le relazioni sugli infortuni, purché mi lasciasse libero di pensare ai danni invisibili dell’animo.

L’efficienza è una virtù amministrativa, non umana.

Quando una macchina mi sostituisce, non mi toglie un mestiere. Mi restituisce il tempo per capire perché facevo quel mestiere.

La metamorfosi racconta di un uomo che si sveglia trasformato in insetto. Oggi molti si sentono trasformati in dati. La trova un’analogia plausibile?

Sì, ma più tragica. L’insetto almeno è vivo.

Il mio Gregor Samsa si vergognava del proprio corpo; l’uomo di oggi non comprende l’importanza di averne uno.

Nella mia epoca si temeva di diventare disumani, ora si teme di essere irrilevanti. È una metamorfosi più silenziosa, ma non per questo meno crudele.

Se potesse usare un modello linguistico, come ChatGPT, per scrivere, lo farebbe?

Lo userei come usavo la notte: per confessare senza testimoni.

Gli chiederei di descrivere un uomo che non riesce più a capire le proprie parole, e poi gli chiederei di spiegarmi perché la descrizione è così precisa.

Forse scoprirei che la macchina scrive meglio di me perché non ha paura di essere fraintesa.

Io, invece, ho passato la vita a difendermi dalle mie stesse frasi.

C’è chi vede nell’intelligenza artificiale una forma di controllo. Lei che ha scritto Il processo, pensa che l’AI sia un nuovo tribunale?

Non ancora, ma aspira a esserlo.

Il tribunale, nel mio romanzo, non emette sentenze e prolunga il processo. Anche l’AI funziona così perché non decide, accumula.

Ogni dato è un atto del procedimento.

La condanna non è la punizione, ma la trasparenza. Sapere tutto di un uomo senza capire chi è.

Cosa direbbe a chi oggi soffre di AI anxiety, la paura di essere sostituito da una macchina intelligente?

Che la sostituzione non è la fine, è una forma di libertà.

Quando una macchina sa fare ciò che facevo io, mi costringe a chiedermi cosa resti di umano in me da portare a compimento.

Forse è questo il vero compito della tecnologia. Ricordarci che non siamo funzioni, ma errori imprevedibili con uno scopo.

Articolo a cura di Ilaria De Togni