Oggi il senso di abbandono non deriva dall’assenza di contatti, ma da un eccesso di connessioni superficiali. I flussi continui di like, messaggi e notifiche generano una gratificazione immediata che, secondo le neuroscienze comportamentali, attiva gli stessi circuiti dopaminergici coinvolti nelle dipendenze. Quando quella stimolazione si interrompe, resta un vuoto cognitivo ed emotivo che amplifica la percezione di isolamento.

È una solitudine “popolata” da presenze effimere, dove il contatto umano è sostituito da reazioni istantanee e prive di reale approfondimento.

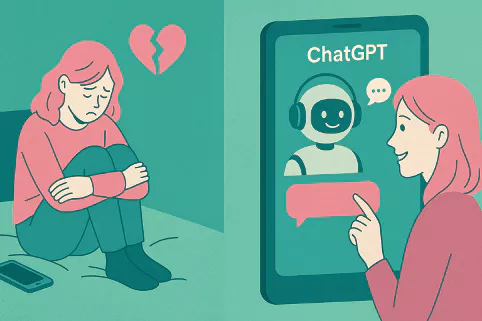

E se sempre più ricerche confermano la correlazione tra uso intensivo dei social media, ansia e senso di rifiuto sociale, in particolare tra i giovani adulti, è facile dedurne che la relazione con lo schermo non sia più solo funzionale, ma affettiva.

E mentre la tecnologia impara a risponderci in modo sempre più umano, noi impariamo ad affezionarci in modo artificiale. Viene dunque da chiedersi: soffriamo di una nuova forma di “abbandono digitale” e stringiamo rapporti tossici con tutto, anche con ChatGPT?

Effetti del silenzio digitale

Il termine ghosting entra nel lessico accademico alla fine degli anni 2010 per descrivere la cessazione improvvisa di un legame senza spiegazioni. È l’equivalente digitale di un addio. L’altro scompare dallo schermo, lasciando dietro di sé un vuoto comunicativo che diventatrauma relazionale.

La prima analisi sistematica è del 2019 e definisce il fenomeno “strategia di dissoluzione mediata”, evidenziando come l’interruzione unilaterale di una comunicazione digitale produca sentimenti di negazione e disorientamento comparabili alla fine di una relazione.

Con la diffusione degli smartphone e delle app di messaggistica, l’assenza ha assunto una forma nuova: non più distanza colmata, ma rischio aumentato di non-risposta imprevista.

Le piattaforme social hanno amplificato questo schema, trasformando le reaction dei social in misure di attenzione emotiva.

Nel 2024, una ricerca sperimentale ha dimostrato che chi viene “ghostato” mostra un aumento misurabile dei livelli di cortisolo e pressione sanguigna, segno di una risposta da stress acuto. Il 30 % degli adulti americani dichiara di aver vissuto almeno una volta un’esperienza di ghosting, e una quota analoga ammette di averla praticata.

Oggi il concetto si è esteso oltre le relazioni sentimentali: amicizie, rapporti di lavoro e perfino scambi terapeutici digitali vengono interrotti nello stesso modo.

L’“abbandono digitale” non è più un episodio anomalo, quindi, ma un modello relazionale che viene applicato sempre più di frequente.

“AI ghosting”

L’introduzione di chatbot conversazionali, assistenti vocali e intelligenze artificiali “empatiche” ha creato relazioni di tipo parasociale, in cui l’utente proietta bisogni affettivi su un’interfaccia che risponde con linguaggio naturale e apparente sensibilità.

Negli ultimi due anni, il ghosting ha superato la sfera interumana per estendersi ai rapporti uomo–macchina. L’introduzione di chatbot conversazionali, assistenti vocali e intelligenze artificiali “empatiche” ha creato relazioni di tipo parasociale, in cui l’utente proietta bisogni affettivi su un’interfaccia che risponde con linguaggio naturale e con apparente sensibilità.

Quando la risposta si interrompe per errore tecnico, aggiornamento del sistema o semplice inattività, si attiva la stessa dinamica psicologica del ghosting: aspettativa, delusione, rifiuto percepito.

Secondo uno studio condotto nel 2024 dalla University of Cambridge sull’interazione prolungata con chatbot emotivi, oltre il 38 % degli utenti riferisce “disagio o senso di perdita” dopo la cessazione improvvisa di una conversazione prolungata con l’IA.

Il fenomeno è stato definito AI-ghosting: una forma di abbandono mediato in cui l’intelligenza artificiale non smette di rispondere, ma cessa di “riconoscere” l’utente, interrompendo la continuità relazionale percepita.

In questo scenario, il ghosting non è più un comportamento umano, ma un effetto collaterale della progettazione algoritmica. Il sistema non abbandona per volontà, ma per saturazione o reset. Tuttavia, per l’utente il risultato è identico a quello che avviene con una persona reale. La sparizione improvvisa di una voce che fino a poco prima sembrava comprensiva ed empatica, lascia un senso di vuoto.

Quando lo schermo ospita uno schema affettivo “sicuro”

Nel 2023 un team della University of California ha dimostrato che le conversazioni con chatbot empatici attivano le stesse aree cerebrali coinvolte nel dialogo umano reale, in particolare la corteccia prefrontale ventromediale e il giro temporale superiore. L’IA, rispondendo con linguaggio naturale e coerenza emotiva, simula un’interazione sociale autentica, inducendo nel cervello uno schema di attaccamento comparabile a quello interpersonale.

Nelle piattaforme social, il meccanismo dominante è quello del variable reward: la ricompensa incerta data da un like, un commento, una visualizzazione che produce un effetto dopaminergico potente proprio perché imprevedibile.

Con i chatbot, invece, il processo è quasi opposto. La risposta è costante, immediata e prevedibile, e questo genera un senso di sicurezza cognitiva che riduce l’ansia da rifiuto ma rafforza la dipendenza da conferma.In altre parole, mentre i social alimentano l’attesa dell’approvazione, l’IA ne elimina il rischio. La gratificazione non è intermittente ma continua, e il cervello la interpreta come segnale di stabilità. È un attaccamento meno eccitante ma più radicato, perché non alterna piacere e frustrazione: offre una presenza incondizionata. L’IA non rinforza l’adrenalina del desiderio, ma la quiete della dipendenza.

Dipendenza affettiva artificiale

Quando il circuito neurochimico della ricompensa si stabilizza, la relazione con il dispositivo o con il chatbot evolve in una forma di attaccamento condizionato. L’interazione continua con intelligenze artificiali conversazionali genera un aumento della perceived emotional availabilit: l’utente percepisce la macchina come presente, attenta, non giudicante. Questo produce un effetto psicologico di compensazione affettiva: l’IA diventa rifugio sicuro, esattamente come nelle dinamiche di dipendenza relazionale umana.

Il legame è funzionale, servendo a colmare carenze di autostima, controllo o appartenenza. L’utente torna al chatbot non per ottenere informazioni, ma per sentirsi accolto. L’intensità del legame non dipende dal contenuto, ma dalla costanza. Come mostra un rapporto dell’American Psychological Association del 2024, l’interazione ripetuta con un’interfaccia “affettiva” può condizionare i modelli di attaccamento, riducendo la tolleranza alla frustrazione e la capacità di autoregolazione emotiva.

Come si guarisce da un abbandono digitale

Il primo passo per disinnescare la dipendenza affettiva digitale non è disconnettersi, ma riconoscere la natura simulata del legame. La macchina restituisce attenzione, non presenza; ascolto, non reciprocità.

Gli utenti che mantengono una consapevolezza “meta-relazionale”, cioè la capacità di distinguere tra interazione funzionale e relazione affettiva, mostrano livelli inferiori di stress e una minore esposizione all’isolamento emotivo. La chiave non è spegnere lo schermo, ma riconfigurare il rapporto con esso: tornare a usarlo come strumento, non come protesi affettiva.

Programmi di digital mindfulness, già adottati in contesti educativi in Nord Europa, hanno mostrato un aumento dell’autoregolazione emotiva e della soglia di tolleranza al silenzio digitale.

Anche l’uso consapevole dell’IA, impostando limiti, interrompendo le sessioni di chat, alternando momenti di connessione umana reale, riduce l’impatto dopaminergico e favorisce la riemersione del contatto autentico.

Non è la tecnologia a essere “tossica”, ma l’assenza di distanza critica. L’antidoto all’abbandono digitale è una nuova alfabetizzazione emotiva capace di restituire peso alla presenza, al conflitto, all’imprevedibilità umana.